Un président qui rejette les résultats électoraux, allègue une fraude et qualifie les médias de « fake news » incite une foule enragée à prendre d’assaut le congrès de la nation. Ce scénario, bien que familier au public américain, est le sujet du nouveau documentaire de la cinéaste brésilienne Petra Costa, nominée aux Oscars, qui se concentre sur l’ascension et la chute mouvementées du président d’extrême droite Jair Bolsonaro. Le film, Apocalypse sous les tropiques, s’inscrit dans la continuité thématique de l’œuvre précédente de Costa, Une démocratie en danger 1, qui disséquait les crises politiques ayant mené à l’ascension de Bolsonaro. Ce nouveau documentaire soutient que pour comprendre l’histoire récente du Brésil, il faut regarder au-delà de ses politiciens et examiner une force plus profonde et plus puissante : la montée fulgurante du christianisme évangélique en tant que pouvoir politique. Le film présente une nation où la frontière entre démocratie et théocratie est devenue dangereusement floue, présentant l’histoire du Brésil non pas comme un événement isolé, mais comme une étude de cas glaçante et un avertissement urgent pour les autres démocraties confrontées à la vague mondiale de populisme de droite. Il utilise l’expérience brésilienne pour réaliser l’autopsie d’un modèle spécifique de déclin démocratique, qui commence par une crise politique érodant la confiance du public dans les institutions laïques, créant un vide spirituel avidement comblé par des idéologies religieuses absolutistes qui menacent l’État lui-même.

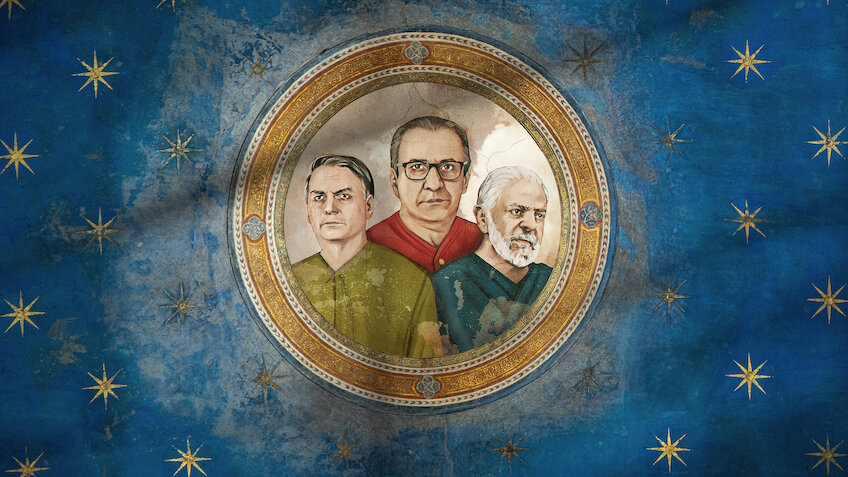

Le pouvoir derrière le trône : le faiseur de rois et son réceptacle

Dans un choix narratif délibéré, le documentaire relègue Jair Bolsonaro au second plan. Bien que sa présence soit constante, le film le dépeint moins comme un cerveau que comme un réceptacle : une marionnette charismatique mais idéologiquement creuse, alimentée par les slogans de son cercle rapproché. Le véritable protagoniste de ce drame politique est Silas Malafaia, un télévangéliste pentecôtiste riche, influent et autopromoteur. Le film, qui a bénéficié d’un accès extraordinaire à Malafaia sur plusieurs années, le présente comme le « Faiseur de Rois », un titre qu’il assume pleinement. Il est le marionnettiste, le moteur idéologique derrière le trône. Utilisant sa vaste plateforme médiatique comme une chaire, Malafaia présente la politique brésilienne comme une guerre culturelle existentielle, une bataille sainte entre les valeurs familiales traditionnelles et un programme gauchiste « satanique ». Le film révèle son adhésion à la théologie de la domination, une croyance selon laquelle les chrétiens ont pour mandat de prendre le contrôle des « sept montagnes d’influence » de la société : la famille, la religion, l’éducation, les médias, les arts, les affaires et le gouvernement. Cette dynamique expose une formule politique puissante : le faiseur de rois fournit la justification théologique et le réseau de base, tandis que le chef politique fournit l’attrait populiste. Le vide idéologique du réceptacle n’est pas un défaut mais une caractéristique, lui permettant de devenir une toile blanche sur laquelle se projette le programme du mouvement, la dévotion de ses partisans étant dirigée non pas vers ses politiques, mais vers son onction perçue comme divine.

Le changement tectonique : cartographier l’ascension d’une foi politique

Le documentaire fonde son argumentation sur un « changement tectonique » dans la société brésilienne : la croissance explosive de la population évangélique, passée de seulement 5 % à plus de 30 % en quatre décennies, l’une des transformations religieuses les plus rapides de l’histoire moderne. Le film retrace les origines de ce mouvement jusqu’à la Guerre froide, affirmant que la branche de l’évangélisme de droite qui domine aujourd’hui la politique brésilienne est en grande partie une importation américaine. Dans les années 1960 et 1970, alors qu’une « théologie de la libération » progressiste et socialement engagée gagnait du terrain au sein de l’Église catholique d’Amérique latine, les intérêts politiques américains la considéraient comme une menace communiste. En réponse, Washington a canalisé son soutien vers des missionnaires évangéliques américains comme Billy Graham, dont les rassemblements anticommunistes massifs étaient promus et diffusés par la dictature militaire brésilienne. Cette intervention a contribué à cultiver une forme de christianisme intrinsèquement alignée sur une politique conservatrice et autoritaire. Au cours des décennies suivantes, ce mouvement s’est développé en fournissant des services sociaux et un soutien spirituel dans des communautés négligées par l’État. Finalement, cette population vaste et organisée a été mobilisée en un bloc politique décisif, rendant presque impossible pour un candidat de droite de remporter une élection nationale sans courtiser au préalable le vote évangélique. Le film recadre ainsi la crise non pas comme un éveil spirituel soudain, mais comme le résultat réussi d’une stratégie géopolitique où une idéologie implantée pour des raisons de politique étrangère a mûri pour devenir une force capable de s’emparer de l’État.

Dévoiler l’apocalypse

Le titre du film, Apocalypse sous les tropiques, opère à deux niveaux. Il ne fait pas seulement référence à la vision cataclysmique de la fin du monde du Livre de l’Apocalypse, mais aussi au sens originel grec du mot apocalypse : un « dévoilement ». Le documentaire cherche à lever le voile sur la crise brésilienne, révélant la fragilité de ses structures démocratiques. Costa emploie un style narratif poétique, proche de l’essai, utilisant sa propre voix off pour réfléchir à son éducation laïque tout en se confrontant à la ferveur religieuse qu’elle documente. Le film est structuré en chapitres aux connotations bibliques, et sa tapisserie visuelle entremêle de majestueuses prises de vue par drone de rassemblements, des images brutes filmées caméra à l’épaule au cœur de la machine politique, et des extraits d’archives. Un puissant motif récurrent est l’utilisation de gros plans de peintures apocalyptiques d’artistes comme Jérôme Bosch et Pieter Bruegel, reliant visuellement le drame politique contemporain à un cadre théologique intemporel de jugement et de guerre sainte. Ce choix esthétique souligne un argument central : la théologie de la fin des temps a été réutilisée comme un outil politique. Le film expose une eschatologie, exprimée par des figures comme Malafaia, dans laquelle le chaos mondial n’est pas une tragédie à éviter mais un catalyseur potentiel pour la seconde venue du Christ, créant un mouvement politique non pas investi dans la résolution des crises, mais peut-être dans leur accélération.

De la peste virale à l’insurrection politique

Le chapitre du documentaire sur la pandémie de COVID-19 sert d’étude de cas frappante de cette vision du monde en action. Il montre le gouvernement Bolsonaro répondant à la catastrophe de santé publique non pas avec la science, mais avec la prière. Le bilan stupéfiant des décès au Brésil, l’un des plus élevés au monde, est décrit comme augmentant avec une « fureur digne de l’Ancien Testament », tandis que le président haussait les épaules en déclarant que « nous allons tous mourir un jour ». Le film suggère que cette perte immense n’a fait qu’inciter une population désespérée à croire encore plus en un leader messianique. Le récit atteint son paroxysme avec la prise d’assaut des bâtiments du gouvernement fédéral brésilien. Des images discordantes, en gros plan, capturent une foule violente profanant le Congrès national, la Cour suprême et le palais présidentiel dans une attaque aux parallèles délibérés avec l’insurrection du 6 janvier aux États-Unis. Les émeutes sont présentées comme la conséquence directe du refus de Bolsonaro de concéder sa défaite et des appels de Malafaia à une intervention militaire. Dans ce cadre, la destruction des institutions démocratiques n’est pas du nihilisme mais un acte de purification. Lorsqu’un mouvement politique croit que la destruction terrestre est une condition préalable à un avenir divin, la violence devient un outil légitime et le compromis, une impossibilité.

Le chapitre inachevé

Bien qu’Apocalypse sous les tropiques relate la fin de la présidence de Bolsonaro, il offre une conclusion qui donne à réfléchir : sa défaite électorale n’est pas la fin de l’histoire. Le mouvement politique évangélique puissant, organisé et profondément enraciné qui l’a propulsé au pouvoir reste un élément permanent du paysage brésilien. L’avertissement final du documentaire est que les forces qui ont brouillé les lignes entre l’Église et l’État n’ont pas reculé, et que la jeune démocratie laïque du Brésil reste précairement en équilibre. Le film, une production de sociétés telles que Busca Vida Filmes et Plan B Entertainment, est diffusé en première mondiale sur Netflix aujourd’hui.